Recensione dell’articolo di J. Douglas Porteous: “Literature and Humanist Geography“

Nell’articolo “Literature and Humanist Geography“ J. Douglas Porteous spiega come tradizionalmente i geografi impegnati nell’interpretazione della letteratura immaginativa si siano occupati principalmente nello studio di romanzi rurali del XIX secolo. Con questa premessa, l’autore suggerisce un approccio più umanistico, fornendo una matrice concettuale home:away/insider:outsider.

Nell’articolo Douglas Porteous esplora il rapporto tra geografia e arti, cercando di fornire un approccio più umanistico. L’ autore evidenzia come i geografi abbiano tradizionalmente preferito alcune forme d’arte per interpretare i paesaggi, come la pittura e la letteratura immaginativa, a scapito di altre, come la danza e la scultura. Questo aspetto mette in luce una lacuna nella ricerca geografica, suggerendo nuove direzioni di studio.

I geografi si sono inoltre concentrati principalmente sul romanzo, in particolare quello regionale, per la sua capacità di descrivere dettagliatamente i paesaggi e le condizioni umane. Fino agli anni ’60, è stato inoltre considerato come uno dei mezzi attraverso i quali l’estraneo poteva arrivare a comprendere le caratteristiche intangibili di una regione o di un luogo. A questo proposito le tre tradizioni di Pocock (1981), che offrono diverse metodologie per analizzare la geografia nella letteratura, rientrano in questa categoria generale. Questi scritti, definiti da Porteous “tradizionali”, trattano quasi interamente di luoghi rurali, con autori come Thomas Hardy che ricevono particolare attenzione.

L’autore evidenzia come durante l’ascesa della Nuova Geografia, l’interesse per il romanzo sia diminuito, per poi risorgere con la geografia umanistica alla fine degli anni ’60. Concetti derivati dall’esistenzialismo e dalla fenomenologia, come il senso del luogo e l’esperienza umana, hanno arricchito l’interpretazione geografica della letteratura. Tuttavia, i geografi hanno risposto lentamente a queste nuove sfide, con una tendenza a predicare piuttosto che praticare (Whitehand 1982).

Porteous prosegue analizzando i dodici studi di caso nel volume di Pocock (1981) dove si evidenzia la preoccupazione dei geografi per il XIX secolo, ma anche un crescente interesse verso il XX secolo. A livello spaziale vi è sempre un interesse persistente per i paesaggi rurali, mentre il romanzo rimane il mezzo investigato predominante. Tuttavia, nonostante la preoccupazione di diversi autori riguardo l’esperienza umana e le nozioni di “estraneità” e “sradicamento”, Pocock inserisce come sottotitolo del volume “Saggi sull’esperienza del luogo”, e una recensione (Mead 1982), percepisce la questione principale come “senso del luogo”.

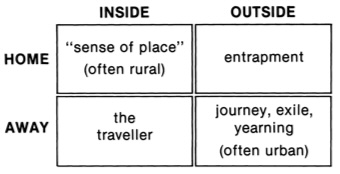

A questo punto l’autore, utilizzando i concetti forniti dalla geografia umanistica, propone una matrice approssimativa che possa racchiudere questo genere:

In questa parte l’autore esplora in profondità il concetto di “senso del luogo” e come questo influenzi la percezione e l’esperienza umana. La discussione si basa su un confronto tra l’approccio tradizionale, che enfatizza il luogo, e l’approccio umanista, che si concentra sull’esperienza umana e le nozioni di estraneità e assenza di radici.

Questo equilibrio tra i due approcci è visto come complementare e incoraggiante. Un punto centrale è la critica all’enfasi eccessiva sul luogo e sulla regione, suggerendo che anche i geografi umanisti dovrebbero considerare la dialettica tra spazio e luogo, come proposto da Tuan nel 1977. La mancanza di un quadro concettuale complessivo per l’interpretazione geografica della letteratura immaginativa è evidenziata, e viene proposta una matrice concettuale per catturare questo genere.

La matrice proposta si basa su due dimensioni principali: l’esperienza umana del luogo e la posizione dell’esperienza. La prima dimensione distingue tra insider esistenziale e outsider esistenziale, mentre la seconda distingue tra casa e fuori. Queste distinzioni sono arricchite da concetti come luogo/spazio e nativo/non-nativo. Il testo identifica quattro aree di interesse all’interno della matrice. La cella dell’insider di casa è particolarmente rilevante per il romanzo regionale e la letteratura del luogo, mentre la cella dell’outsider fuori è significativa per i cittadini urbani senza radici, viaggiatori, turisti, senzatetto ed esiliati. L’ estraneità, un tema comune nella letteratura del XX secolo, è esplorata in relazione alla geografia.

Le altre due celle, outsider di casa e insider fuori, ricevono meno attenzione ma sono comunque importanti. L’ outsider di casa si riferisce a individui che non riescono a sviluppare una relazione con la loro terra natale, mentre l’insider fuori descrive coloro che, alienati dal loro luogo natale, trovano auto-realizzazione attraverso il viaggio. Il romanzo del giovane che si trova in mare, comune prima della Seconda Guerra Mondiale, ne è un esempio, così come i romanzi di strada.

Questa analisi è interessante per il lettore perché offre una nuova prospettiva sulla geografia letteraria, integrando concetti umanistici e proponendo un quadro concettuale per comprendere meglio l’esperienza umana del luogo. Inoltre questo rapporto tra luogo, spazio e identità può essere ritrovato anche nelle esperienze personali di ognuno, come dimostrano il forte senso di appartenenza alla propria terra natale oppure la totale assenza di questo sentimento, la ricerca di un luogo da poter definire in qualche modo “proprio” e nel quale identificarsi, oppure la semplice sensazione di essere “cittadino del mondo” quando si viaggia.

L’ autore continua con una riflessione critica sull’importanza di integrare concetti umanistici e strumenti tradizionali della critica letteraria nella geografia. La “nota di cautela” sottolinea come i geografi non dovrebbero trascurare l’uso di metafore e simbolismi, elementi fondamentali nella letteratura, per arricchire la loro comprensione del paesaggio e dell’esperienza umana. Questo approccio interdisciplinare è particolarmente rilevante quando si esplorano elementi simbolici come il deserto, la foresta e l’isola, che hanno significati profondi sia nella geografia che nella letteratura. Secondo Porteous, le antinomie “mare:terra” e “campagna:città” meritano ulteriori indagini da parte dei geografi attraverso romanzi, poesie e musica.

Il testo cita autori come Tuan, Nicholson e Nash, che hanno contribuito significativamente alla comprensione delle percezioni geografiche attraverso la letteratura. Inoltre, altre nozioni della critica letteraria sono utili ai geografi, come l’allegoria, utile per comprendere il contenuto geografico dei romanzi di Malcolm Lowry. Anche i modi di pensare psichiatrici possono essere illuminanti, come nell’uso dei concetti junghiani di Day (1973) per investigare l’immaginario di Lowry in Sotto il vulcano (1947). Tutti questi elementi dovrebbero far parte del vocabolario del geografo che cerca di interpretare la letteratura immaginativa. Si sottolinea perciò che non vi è necessità di una netta divisione nell’approccio tra geografi e critici letterari nel compito comune di approfondire la comprensione dell’esperienza umana e del paesaggio attraverso la letteratura.

Un esempio concreto è l’analisi dei romanzi regionali, che riflettono sentimenti locali e regionali. La recente tendenza tra i geografi di studiare autori come Gibbon e Faulkner evidenzia l’importanza di questi romanzi per comprendere meglio le dinamiche locali e regionali. Questo interesse per i romanzi regionali potrebbe crescere ulteriormente, grazie ai movimenti di storia familiare e locale che promuovono l’espressione di identità locali.

La riflessione proposta sull’affermazione riguardante il tema dell’outsider lontano e la mancanza di attenzione da parte dei geografi su temi come sradicamento, esilio e conflitto appare particolarmente rilevante se contestualizzata nel tempo di scrittura di Porteous. Negli anni in cui Porteous ha scritto “Literature and Humanist Geography”, il campo della geografia umanistica era ancora in via di sviluppo e questi temi non erano centrali nel discorso geografico dominante, che si concentrava maggiormente su aspetti fisici e materiali del territorio, piuttosto che sulle esperienze umane profonde legate ai luoghi.

In un contesto attuale, la geografia affronta esattamente le tematiche che Porteous identificava come trascurate. L’ analisi della produzione letteraria di autori come Graham Greene, Malcolm Lowry, Aldous Huxley e James Joyce potrebbe offrire nuove prospettive sulla comprensione del malessere della civiltà occidentale. Interessante per i lettori appassionati potrebbe essere la lettura degli autori citati, che forniscono una base teorica solida e invitano ad una riflessione più profonda sul rapporto tra esperienza umana, paesaggio e letteratura.

Il lavoro di Malcolm Lowry rappresenta un esempio eccellente del potenziale dell’approccio umanista nella geografia letteraria. Le sue opere possono essere interpretate attraverso diverse antinomie, come “casa:fuori”, “insider:outsider”, “radici:sradicamento” e “luogo:non luogo”. Queste categorie aiutano a comprendere meglio i temi ricorrenti nei suoi romanzi, che spesso esplorano la condizione dell’outsider lontano.

Lowry, outsider per eccellenza, riempie le sue opere di riferimenti a figure archetipiche di vagabondi come Ahab, il Wandering Jew, l’Ancient Mariner. Il lavoro di Lowry dimostra come la letteratura possa essere un potente strumento per comprendere l’esperienza umana del luogo e del non-luogo. La sua capacità di evocare la condizione dell’outsider e di esplorare la nostalgia per il luogo di origine rende le sue opere particolarmente rilevanti per i geografi interessati a questi temi. Inoltre l’autore tratta spesso della mancanza di luogo delle città, che poi diventano “paesaggi di morte”.

Solitamente un outsider, Lowry raggiunge l’internità solo nella natura selvaggia canadese, anche se viene successivamente espulso da lì a causa della crescita delle città. Nel canone di Lowry, le città diventano simboli di paura, corruzione, distruzione e morte, predatori spietati della vita umana, mentre la natura selvaggia e le montagne sono elementi positivi. Un tema ricorrente nelle opere di Lowry è il “viaggio che non finisce mai”, un’allegoria della vita stessa, che può essere interpretata in termini danteschi: Paradiso, Purgatorio e Inferno.

Il testo prosegue esplorando la cella dell’outsider a casa, utilizzando esempi letterari come le opere delle sorelle Bronte e George Orwell. Il rimpianto per l’infanzia e l’impossibilità di tornare a casa, come suggerito da Thomas Wolfe, sono temi rilevanti in questa sezione. Un altro tema importante riguarda gli ex sudditi coloniali che tornano nei loro paesi d’origine dopo aver vissuto nelle ex metropoli imperiali. Questi individui spesso si sentono estranei nelle loro terre, poiché i loro valori e atteggiamenti sono cambiati. The Mimic Men di Naipaul è un esempio di questo fenomeno.

La modalità dell’insider lontano suggerisce invece che l’equilibrio può essere raggiunto attraverso il viaggio. Questo è evidente nei romanzi di mare di autori come Joseph Conrad. La matrice proposta nel testo è un tentativo di creare ordine nella geografia letteraria, riconoscendo che le opere letterarie sono dinamiche e che autori e protagonisti spesso si spostano tra diversi stati di appartenenza e alienazione.

La conclusione di Porteous offre una riflessione profonda sull’importanza di un approccio umanistico nell’interpretazione geografica della letteratura immaginativa. Questo approccio permette di ottenere una valutazione più equilibrata dei paesaggi letterari, integrando metodi tradizionali e umanistici. Le dialettiche sviluppate dai fenomenologi, come quelle “insider:outsider” e “casa:fuori”, forniscono un quadro che può evidenziare aree trascurate e suggerire nuove direzioni di ricerca.

L’ autore sottolinea come l’interpretazione della letteratura immaginativa possa arricchire la geografia e promuovere una comprensione più profonda che va oltre la realtà geografica oggettiva. Questo invito a considerare i “paesaggi della mente” accanto ai paesaggi fisici rappresenta un punto di vista innovativo e stimolante per i lettori, specialmente per chi è interessato a esplorare le intersezioni tra geografia e letteratura.

La visione di Douglas Porteous è interessante perché offre un’alternativa al tradizionale rapporto tra la geografia e la letteratura. Particolarmente forte risulta la sua critica al modo in cui i geografi abbiano storicamente privilegiato certi tipi di espressione artistica, come il romanzo regionale e la pittura, ignorando altre forme come la danza, la scultura o una letteratura che esplora temi più moderni come l’estraneità e lo sradicamento. Questo punto è rilevante perché l’autore suggerisce che l’esperienza umana del luogo non può essere solo fisica, ma anche esistenziale ed emotiva, quindi merita di essere esplorata in modo più completo.

Questo aspetto è anche evidente nell’analisi del rapporto tra il luogo e le sensazioni che suscita, in particolare, il modo in cui concetti come il “senso del luogo” influenzano la percezione umana. La matrice proposta dall’autore pur essendo molto schematica ed essenziale, racchiude le percezioni e le sensazioni che i luoghi possono suscitare. Molto interessante risulta il modo in cui lo schema possa essere utilizzato anche per interpretare le dinamiche letterarie, come nel caso di Lowry, che non solo viene definito come un un outsider per eccellenza, ma che all’interno delle sue opere esplora proprio come diverse percezioni di un luogo possano avere effetti diversi attraverso i personaggi.

Porteous, J. Douglas. Literature and Humanist Geography. Taylor & Francis, 1990.

The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)

Dondi, Lorenza. “Il racconto del luogo tra geografia e letteratura”. Recensione di Literature and Humanist Geography di J. Douglas Porteous, Geolitterae. https://geolitterae.unimi.it/2024/10/22/il-racconto-del-luogo-tra-geografia-e-letteratura/