Intervista a Beatrice Falcucci

In un presente caratterizzato da flussi migratori sempre più intensi e in cui la questione della cittadinanza si pone al centro del dibattito politico, riflettere sul passato storico del nostro paese diventa una responsabilità collettiva. In questo dialogo senza confini con la ricercatrice Beatrice Falcucci, esploreremo il colonialismo italiano, le sue eredità e la sua rappresentazione nella museologia italiana ed europea.

Innanzitutto, potrebbe presentarsi e raccontarci brevemente del suo percorso accademico per aiutare i lettori a inquadrare quanto segue?

Sono una ricercatrice post-doc all’Università Pompeu Fabra di Barcellona. I miei principali di ambiti di indagine sono il colonialismo, le rappresentazioni dell’alterità e le questioni legate alla materialità, quindi gli oggetti, i musei e i luoghi di memoria del colonialismo italiano, in particolare. Inoltre, mi occupo di eredità post-coloniali in ambito culturale ma anche istituzionale e scientifico, ambiti a mio parere strettamente collegati, soprattutto nel caso italiano.

Le piacerebbe illustrarci alcuni dei progetti da lei realizzati o a cui ha preso parte?

Il progetto più ambizioso è quello che ho appena concluso, ovvero un libro che offre un racconto organico della storia delle collezioni coloniali nei musei italiani di vario tipo: quelle antropologiche ed etnografiche, di storia naturale, collezioni che si trovano in musei missionari, in musei dell’esercito e della guerra, quindi una grande varietà di tipologie. Il volume si intitola L’Impero nei Musei. Storie di Collezioni Coloniali Italiane ed è in uscita a breve con la casa editrice Pacini di Pisa.

Tra gli altri progetti che sto portando avanti c’è quello di ricostruire la biografia di un oggetto in particolare, carico di significati, ovvero gli occhiali da vista del resistente libico Omar al-Mukhtār, raccolti sul patibolo durante la sua impiccagione il 16 settembre 1931 nel campo di prigionia di Soluch, dopo aver condotto una lunga lotta di resistenza all’invasione della Libia, cominciata nel 1911 da parte italiana. Con gli occhiali da vista viene raccolto anche il suo portafoglio: all’inizio degli anni Trenta, questi oggetti vennero portati al Museo Coloniale di Roma, fondato nel 1923. Questi occhiali mi interessano in particolar modo perché raccontano una storia importante e in parte dimenticata, ma anche perché compaiono in realtà in vari tanti altri luoghi, tra cui a Tripoli, in esposizione al Museo del Castello Rosso di Tripoli “Assai Al-Hamra”. Tuttavia, ci sono dubbi sulla loro autenticità. Essi sono tutt’oggi conservati presso il Mu-Civ – Museo delle Civiltà di Roma ed è molto interessante analizzarli sotto questo punto di vista, non focalizzandosi, però, tanto sull’eventuale autenticità degli occhiali conservati a Roma, ma sulle richieste di restituzione che sono state fatte dalla Libia a partire dal termine della Seconda guerra mondiale e a cui gli italiani non hanno risposto.

Spesso il passato coloniale italiano viene minimizzato e nascosto dietro allo stereotipo “italiani brava gente”. Tuttavia, vi è un vasto patrimonio materiale, al centro di esposizioni a livello europeo nel passato e nel presente, che restituisce una significativa testimonianza dell’aggressione coloniale dell’Italia fascista verso la Libia e il corno d’Africa negli anni Trenta. Pertanto, cosa porta l’opinione pubblica a escludere l’Italia dalle pratiche imperialiste di quel tempo?

La retorica di “italiani brava gente” è una retorica che, senza dubbio, ha funzionato a lungo. Questa narrazione di un impero piccolo, in ritardo, “straccione” ha escluso lungamente ogni riferimento alle violenze, alle discriminazioni e anche alle sue eredità politiche e culturali nel presente. Il fatto che l’impero crolli con la caduta del fascismo stessa e la sconfitta nella Seconda guerra mondiale ha sicuramente contribuito ad archiviare la faccenda come un’appendice (per altro considerata poco rilevante perché economicamente poco redditizia) del fascismo stesso. Difatti, ancora oggi, molti cittadini italiani non sanno che il colonialismo iniziò in età liberale. Quindi, sicuramente, questo è un aspetto da cui gli storici oggi devono partire per cominciare a parlare nuovamente e in nuovi modi di colonialismo italiano. Un altro aspetto rilevante, e che è necessario sottolineare quando si parla a un pubblico non specializzato, è che in realtà il colonialismo non termina con la fine dell’impero e la caduta del fascismo, ma continua anche in epoca repubblicana.

In che misura l’incapacità del popolo italiano di confrontarsi con il proprio passato coloniale è attribuibile a una responsabilità istituzionale? Quali conseguenze ha questo fenomeno sulla comprensione collettiva e critica della storia?

C’è, ovviamente, una responsabilità istituzionale e, in questo, l’Italia non è di certo un caso unico in Europa, anzi. Sottolineare ciò ci aiuta a porre l’Italia all’interno di un contesto coloniale europeo, che è qualcosa di importante, anche perché a lungo, come dicevo, l’Italia è stata esclusa anche dagli studi sui colonialismi europei.

D’altro canto, nel 1950, l’Italia si vide affidata dalle Nazione Unite (di cui, peraltro, essa in quel momento non faceva ancora parte) l’amministrazione fiduciaria di una sua ex colonia, ovvero la Somalia. Si tratta di un caso unico tra le potenze uscite sconfitte dalla Seconda guerra mondiale. Tale amministrazione terminerà nel 1960, l’anno delle grandi indipendenze africane, chiamato poi anche “anno dell’Africa” per questo motivo. Si può dire che questa vicenda, tra le tante che si possono citare, spieghi una certa continuità e anche come la retorica di “Italiani brava gente” abbia effettivamente funzionato, riuscendo ad agire sulle coscienze degli italiani, e probabilmente non soltanto, e a giustificare questo ritorno dell’Italia in Somalia, nello specifico, per altri dieci anni dopo la perdita della colonia durante conflitto. La cosa interessante da notare è che l’Italia torna in Somalia, teoricamente, per portare a compimento tutta una serie di opere di civilizzazione, per preparare il paese a un’indipendenza futura. Ciò che l’Italia si propone di fare è quello che in realtà avrebbe dovuto fare come potenza coloniale dalla fine dell’Ottocento: si propone di migliorare tutto ciò che riguarda l’economia e la pastorizia, applicando dei criteri più tecnologici che possano migliorare le culture, ad esempio, e di intervenire nell’istruzione. Tutto ciò che, secondo la retorica civilizzatrice, avrebbe dovuto fare negli anni di dominio coloniale sulla Somalia. Eppure, apparentemente, le Nazioni Unite non vedono nessun problema in questa serie di dichiarazioni e affidano l’amministrazione fiduciaria della Somalia all’Italia.

È possibile affermare che nel corso del tempo fino ad oggi vi sia stato e continui ad esserci un interesse politico nel tutelare e sostenere questo processo di amnesia collettiva?

Certamente, c’è stata e c’è ancora la volontà di presentarsi come “diversi”, ad esempio, dai francesi e dagli inglesi: come portatori di un colonialismo più umano, dal volto civilizzatore nella fase coloniale e successivamente come migliori e più equi partner in affari, non prevaricatori, senza velleità neocoloniali. Una retorica che troviamo oggi, tra l’altro, nel piano Mattei per l’Africa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dai contorni piuttosto vaghi e oscuri per quello che riguarda i vantaggi per i territori africani presi in considerazione, ma che fa esplicito riferimento a questo tipo di retorica, che, come vediamo, ha una vita lunghissima e che tocca il nostro presente.

La museologia coloniale è stata utilizzata come strumento di propaganda in epoca fascista. In particolare, che ruolo hanno avuto i musei e le esposizioni nel legittimare il colonialismo agli occhi del popolo italiano e, parallelamente, dei popoli soggiogati?

La museologia e l’esposizione coloniale in generale hanno avuto un ruolo di propaganda anche prima del fascismo e penso, ad esempio, all’esposizione di Genova del 1914 che celebra il ritorno di Roma in Libia, con l’utilizzo strumentale delle antichità classiche che fa qui la sua prima comparsa. Sicuramente, con il fascismo si assiste a un ulteriore livello di organizzazione, di irreggimentazione anche dalla propaganda coloniale e troviamo, di fatto, mostre in ogni città, dalle più grandi e le più centrali sino all’estrema provincia dell’Italia che fino ad allora non era stata toccata da questo tipo di iniziative.

Lo stesso accade nei musei: ho trovato oltre cento collezioni permanenti a tema coloniale esposte in Italia dall’esordio del colonialismo fino alla caduta dell’impero. Troviamo le principali città d’Italia, come Milano, Roma e Firenze, ma anche Legnago, Frascati o Pinerolo, quindi centri veramente piccoli, dove, magari, non ci si aspetterebbe di trovare delle collezioni permanenti e, in alcuni casi, significative, non soltanto in termini di quantità di oggetti, ma anche del peso degli oggetti stessi a livello simbolico o di valore commerciale.

Nel corso di pochi anni, il regime ha promosso un’intensa attività culturale e scientifica, organizzando numerosi eventi sia nelle colonie, specialmente in Somalia ed Etiopia, sia in Italia. Secondo lei, è possibile affermare che la rappresentazione parziale e manipolatoria dei popoli nativi e l’impronta nazionalistica delle esposizioni, orientata al paradigma “italianità-romanità”, rendano queste iniziative una mera celebrazione propagandistica? Oppure, in qualche misura, è possibile riconoscere elementi di valore che vadano oltre la visione imposta dal regime?

Già in epoca liberale troviamo questo accostamento tra italianità e romanità, attraverso mostre anche non specificatamente coloniali, per esempio la celebrazione dell’Unità d’Italia nel 1911, con tutta una serie di iniziative tra Torino, Firenze e Roma. La conquista della Libia fa sì che le rovine classiche entrino nel discorso coloniale e ci sono aspetti sicuramente innovativi dal punto di vista museografico in questi anni. Ad esempio, nella mostra del minerale italiano e coloniale al Circo Massimo di Roma nel 1939 si usano delle tecniche estremamente innovative dal punto di vista dell’esposizione (soprattutto in relazione al tema molto specialistico), ma, anche in questo caso, già anticipate in altri campi: ad esempio, la Mostra della Rivoluzione Fascista del 1932 è effettivamente una mostra che propone qualcosa di innovativo a livello museografico, poi ripreso e rielaborato in altre occasioni. Diciamo che tutto ciò che avviene sul piano coloniale è da inserire nel quadro di una propaganda, la propaganda fascista, che accoglie degli elementi già presenti in epoca liberale e li organizza in modo nuovo e più efficace, anche grazie a un ulteriore sviluppo tecnologico, ad esempio.

In che modo le esposizioni museali, come la mostra del 1934 al Trocadéro di Parigi a cui hanno partecipato le principali potenze coloniali dell’epoca, inclusa l’Italia, hanno contribuito al processo di costruzione dell’identità dei popoli europei e dei popoli colonizzati, ovvero rispettivamente di chi guarda e di chi è osservato? In questo senso, sono stati funzionali a consolidare negli spettatori europei il senso di superiorità che perdura anche oggi?

Sicuramente, già dalle esposizioni universali ottocentesche, come quella di Londra al Crystal Palace nel 1851, possiamo trovare questa impostazione che prevede la messa in mostra della superiorità tecnologica europea e, di fatto, giustifica l’occupazione coloniale e il dominio europeo sul globo. Il caso del 1934 a Parigi, l’Expo del Sahara, è interessante, perché testimonia un momento di “concordia coloniale” tra le potenze europee, prima che Mussolini decida di spezzare questo precario equilibrio invadendo l’Etiopia l’anno seguente e poi avvicinandosi alla Germania hitleriana. A Parigi si mette in mostra un territorio, quello del Sahara, presentato come totalmente disciplinato, in armonia, controllato dalle potenze europee che espongono i frutti di questa colonizzazione. Ogni padiglione nazionale espone la storia delle missioni scientifiche, la cartografia, gli studi sulle popolazioni e sul terreno che sono stati portati avanti nella propria porzione di Sahara.

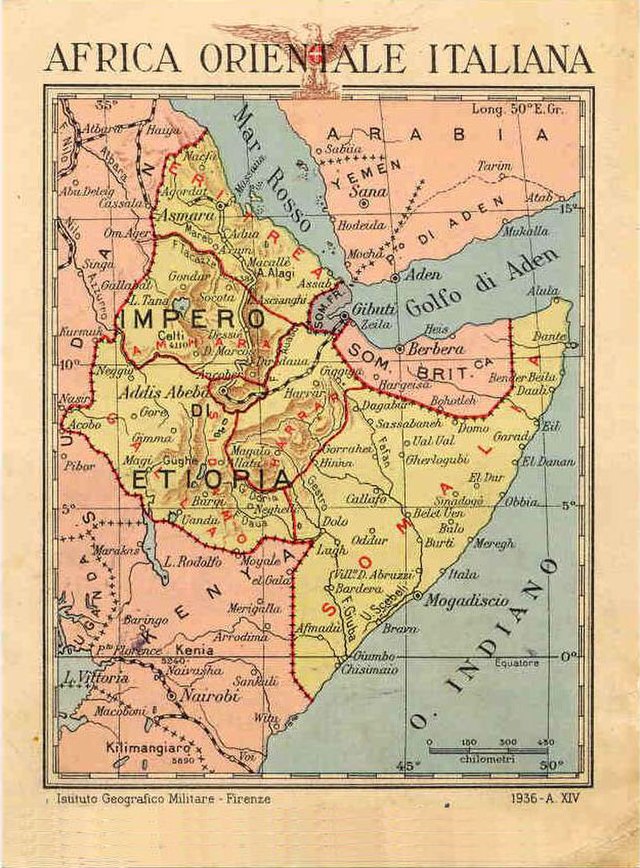

Questo aspetto “ordinatore”, che accomuna tutte le potenze coloniali europee, ha una vita lunga, che non termina negli anni Trenta e, anzi, accompagna la retorica un po’ di tutti i paesi europei nel periodo post-coloniale. Vi è l’idea di un avanzamento tecnologico che gli europei offrivano a questi territori, anche uscendo dall’esempio del Sahara nello specifico, legato a miglioramenti, o, quantomeno, a promesse di miglioramenti tecnologici nel campo dell’agricoltura, dell’allevamento o alla costruzione di infrastrutture, che è, per esempio, una retorica molto comune e ricorrente per il caso italiano, in particolare per quanto riguarda le strade. Quest’ultimo esempio è molto interessante, perché la costruzione delle strade nelle colonie da parte del fascismo è qualcosa che si faceva risalire direttamente alle capacità degli antichi romani in questo senso. Ora, sicuramente costruire strade, ad esempio ad alta quota come nel caso dell’Eritrea e dell’Etiopia, richiede certe skills a livello tecnologico, di trasporto di materiali ecc., ma quelle stesse strade erano in realtà utilizzate per controllare meglio il territorio e, banalmente, per poter soggiogare meglio le popolazioni che lo abitavano trasportando rapidamente le truppe italiane attraverso di esse. Si tratta di qualcosa che si scorda sempre di dire quando i nostalgici dell’impero ricordano le strade costruite dagli italiani nel Corno d’Africa.

L’artista Voluspa Jarpa ha definito i musei come spazi egemonici, in cui l’influenza dominante è stata ed è tuttora esercitata dai paesi europei. Ritiene che nelle esposizioni museali odierne di stampo coloniale ci sia stato un cambio di rotta rispetto al passato che vada, dunque, a privilegiare la prospettiva dei popoli colonizzati rispetto a quella dei colonizzatori? Oppure, nonostante la crescente importanza degli studi postcoloniali, la visione eurocentrica continua a predominare nel panorama culturale e artistico?

Penso che progressivamente si stia affermando un ripensamento di criteri, modalità e percorsi legati al patrimonio altrui, non necessariamente di sola provenienza coloniale, diciamo in generale extra-europeo. Sicuramente, è un progetto di lungo periodo quello di ripensare al modo in cui pensiamo all’altro e quindi poi anche come ne parliamo, lo raccontiamo e lo mettiamo in mostra. È stato sottolineato da molti studiosi come di per sé il museo sia uno strumento coloniale ed eurocentrico e ciò è in parte vero e sicuramente lo è storicamente; quindi, l’idea di ordinare e mettere in mostra il mondo è intrinseca nella sua definizione e missione.

Al netto di ciò, mi pare che in Italia, seppur con fatica, una riflessione si stia aprendo con curatori e funzionari, sicuramente per certi settori e in certi tipi di musei più che in altri. Direi che i musei di antropologia, i musei dedicati alle culture e alle civiltà del mondo sono quelli che stanno recependo di più queste nuove pressioni e tendenze. C’è sicuramente più difficoltà a individuare la “colonialità” delle collezioni di storia naturale (zoologiche, mineralogiche, ecc.), per esempio, ma trovo che anche i musei legati agli ordini missionari facciano fatica a individuare tali aspetti nelle proprie collezioni e allestimenti. Quindi, sicuramente, c’è un certo interesse attorno al tema che è stato recepito da parte dei curatori e parte dei musei, non direi ancora, purtroppo, da tutti.

A questo proposito, nella mostra permanente “Milano globale. Il mondo visto da qui” allestita al Mudec – Museo delle Culture di Milano, una sala è interamente dedicata al colonialismo di matrice fascista in Africa. Può questa rappresentare un esempio di rottura con la rappresentazione del passato di cui abbiamo parlato o sancisce piuttosto un approccio ancora segnato da un imperialismo egemonico?

L’approccio del Mudec è molto interessante, anche per la mancanza di percorsi museali permanenti dedicati alla storia del colonialismo in Italia che lo presentino in chiave critica. Questa assenza è un aspetto da sottolineare. Tanto più, il percorso del Mudec è realizzato dalle curatrici del museo in collaborazione con degli storici e delle comunità di afro-discendenti milanesi che si sono confrontati circa le modalità di esposizione di alcuni oggetti particolarmente sensibili, come, ad esempio, le cartoline a tema erotico che rappresentano donne africane nude o seminude. Si tratta di un oggetto che ha segnato la storia del colonialismo italiano in Africa, perché queste cartoline circolavano moltissimo tra i soldati di stanza nelle colonie, ma anche tra i cittadini italiani nella madrepatria, dove le cartoline venivano inviate. Queste hanno contribuito sicuramente a creare un immaginario erotico, esotico, dalla diffusione di grande portata e anche di lunga eredità. Quindi, sono oggetti particolarmente densi di significati e interrogarsi su come esporli non è affatto banale. Al Mudec ci si è domandati come includerle nel percorso senza replicare una sessualizzazione, senza metterle in mostra sottolineando la nudità delle donne ritratte e riproponendo uno sguardo coloniale: si è deciso, ad esempio, di proporle rovesciate, vale a dire con la parte dove di solito si scrive esposta agli occhi del visitatore e con soltanto una descrizione di ciò che c’è sul retro: ciò che viene esposto è, quindi, coperto e si può solo intuire, un’idea di esposizione che mi sembra interessante e facilmente replicabile.

Esiste una “dimensione privata” del colonialismo in stretta relazione con le storie di vita nelle colonie italiane che emerge nel memoir Il colore del nome di Vittorio Longhi, con cui avrebbe dovuto dialogare all’evento BookCity tenutosi presso la Statale di Milano il 15 novembre. Potrebbe approfondire questo aspetto per i lettori che non hanno potuto essere presenti all’incontro?

La dimensione privata del colonialismo è sicuramente rilevante ed è, probabilmente, uno degli aspetti meno indagati del colonialismo stesso. Nel caso dell’Italia, il colonialismo è un vero e proprio “affare di famiglia” e, secondo Angelo Del Boca, uno dei più grandi storici del colonialismo italiano, una famiglia su dieci in Italia conserva in casa degli oggetti che hanno in qualche modo a che fare con esso. Ad esempio, le cartoline di cui parlavamo prima, album fotografici, armi o altri oggetti. Dobbiamo pensare che soprattutto la guerra d’Etiopia scatenata dal fascismo ebbe un impatto notevole su tantissime famiglie italiane che hanno avuto un membro arruolato: stiamo parlando di mezzo milione solo di soldati, oltre a cui ci sono i camionisti, i fornai, gli operai e tutto un indotto della guerra che (purtroppo) ha portato molte persone in Africa orientale. Di conseguenza, l’impatto anche a livello biografico è significativo.

D’altra parte, c’è un ulteriore aspetto di questo colonialismo come “affare di famiglia”: le numerose unioni miste, formali o informali, legali o illegali, tollerate o avversate a seconda dei periodi, che accompagnarono tutta la storia del colonialismo italiano, dal suo esordio fino alla fine e oltre. È il tema di cui Vittorio Longhi ci parla nel suo memoir Il colore del nome, narrando la storia del suo bisnonno Giacomo Longhi, piemontese, che va in Eritrea a fine Ottocento e lì incontra la nonna di Vittorio, Gabrù, dalla cui unione nasce il nonno Vittorio, così chiamato in onore del re d’Italia. L’autore ci propone questo racconto estremamente significativo della propria identità di nipote, tanto di colonizzatore quanto di colonizzato, che problematizza questo rapporto e la sua stessa identità di italiano che vive oggi il suo tempo. Penso che questo sia l’aspetto più raffinato del libro di Longhi, che intreccia molte questioni tutt’ora aperte, nonché molte ferite della nostra storia recente.

Nel libro di Longhi affiora un’ulteriore delicata questione legata al rifiuto del riconoscimento formale dei diritti di cittadinanza per gli eritrei discendenti di italiani. Secondo lei, questo tipo di razzismo istituzionale e invisibilizzazione dei ‘meticci’ sono influenzati dalla rimozione collettiva del passato coloniale italiano di cui abbiamo parlato?

Certamente. Aggiungerei, da un razzismo mai sopito del tutto che ci fa anche capire quanto nel profondo sono penetrate certe immagini e certi discorsi. Pensiamo a quant’è facile per un argentino di lontanissime origini italiane ottenere il passaporto e quanto sia difficile, invece, per un nipote o bisnipote di nonni chiaramente italiani ricevere lo stesso passaporto. Ciò è dovuto a vari motivi: la guerra civile tra Eritrea ed Etiopia, che, essendosi trascinata a lungo, ha reso sicuramente difficile l’accesso agli archivi e a un certo tipo di documentazione a supporto delle richieste di cittadinanza. Altrettanto, sicuramente, pesa l’attuale regime eritreo. Ma c’è anche da dire che nonostante le promesse del Presidente Oscar Luigi Scalfaro nella visita del 1997 in Eritrea, la politica italiana non ha fatto nulla in questo senso. Ci sono centinaia di persone, come ci ricorda Vittorio Longhi, che avrebbero diritto alla cittadinanza italiana in questo momento in Eritrea e non hanno nessun modo di far valere questo loro diritto. Soprattutto, pensando, invece, a quanto è semplice per un’altra parte del mondo avere accesso a determinati documenti e ottenere la cittadinanza, ma anche a quanto siano pressanti e divisive le questioni legate alla cittadinanza oggi in Italia, ecco tutto questo, secondo me, si può sicuramente ricondurre a un discorso post-coloniale, legato, però, a un razzismo molto precedente.

In che modo il passato coloniale del nostro paese si lega a un presente caratterizzato da costanti e massicci flussi migratori nel Mediterraneo di cui siamo testimoni su base quotidiana?

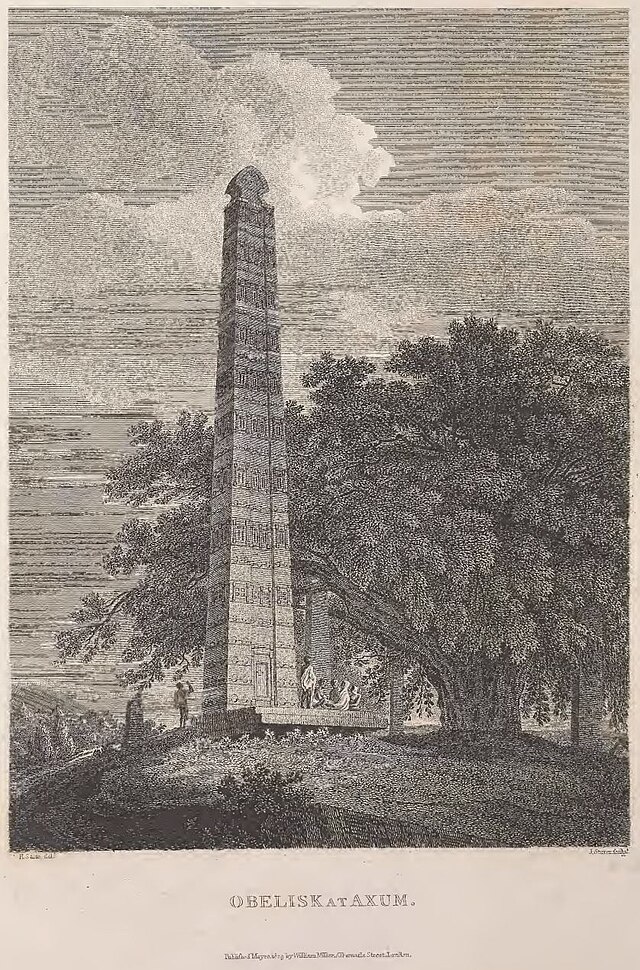

Il passato coloniale, e non solo quello italiano, è legato a doppio filo alla cosiddetta questione migratoria, come mostra il libro di Vittorio Longhi. Non solo perché gli eritrei sono tra le nazionalità più presenti tra coloro che tentano la rotta mediterranea e non soltanto perché, in buona parte, le partenze avvengono da un’altra ex colonia italiana, ossia la Libia. Ma anche perché ogni discorso improntato all’ammissione di colpe da parte dell’Italia rispetto al periodo coloniale (penso per esempio al caso della restituzione dell’obelisco di Axum all’Etiopia nel 2005 o all’accordo stipulato tra Berlusconi e Gheddafi nel 2009) è sempre legato a benefici economici. Quindi, c’è sempre un aspetto di transazione (accordi economici che prevedono commesse, appalti, eccetera) con benefici tangibili che l’Italia riceve in cambio di scuse più o meno ufficiali, più o meno sentite, e di restituzioni di beni sottratti, come la Venere di Cirene che dovrebbe essere semplicemente una restituzione che viene fatta in nome di un gesto di giustizia e riparazione, e non in cambio di appalti per costruire strade (ancora, ritornano) in Libia. Non è un caso che l’accordo con Gheddafi, che ricomponeva la frattura del 1971 con la cosiddetta “cacciata” degli italiani dalla Libia, prevedesse l’appalto alla ex colonia della gestione, o, possiamo dire, del contenimento dei migranti nel loro tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere il nostro Paese. Si tratta di questioni estremamente connesse dal punto di vista storico e sarebbe bene cominciare ad affrontarle così, come questioni collegate. Ovviamente, non c’è l’interesse politico a farlo.

All’evento BookCity si è parlato delle figure femminili come protagoniste della storia contro gli stereotipi di passività e di subordinazione. A questo proposito, il romanzo Il re ombra di Maaza Mengiste riveste particolare importanza. Che significato assume la resistenza delle donne contro gli invasori durante la guerra in Etiopia?

Il contesto coloniale sessualizza, marginalizza e inferiorizza le donne nere, nel caso italiano e, ovviamente, non soltanto. Questo romanzo ha il grande pregio, secondo me, di restituire loro un agency, anche all’interno della stessa resistenza etiopica, troppo spesso raccontata come qualcosa di quasi esclusivamente maschile, con le donne relegate a compiti di cura o al massimo di supporto logistico. Il libro di Mengiste le ritrae anche in fase di combattimento e nelle fasi strategiche, rimettendole al centro della narrazione, con una valenza ben oltre l’argomento specifico che tratta. Dal punto di vista di pubblico a cui si rivolge, si tratta di un’operazione che è destinata ovviamente a un pubblico italiano, a cui si vuole raccontare le storie di resistenza all’invasione fascista dal punto di vista di chi l’invasione la subì, ma anche agli stessi etiopici, con l’idea di femminilizzare questa resistenza e con un richiamo a non celebrarla come qualcosa di esclusivamente maschile. In questo senso, lo trovo davvero una narrazione femminista a 360 gradi.

A questo proposito, insieme a Khalifa Khraisse, giornalista e regista, nonché caro amico, stiamo lavorando a un progetto sulle donne e la resistenza libica. Per uscire un po’ dal discorso relativo all’Etiopia e provare ad allargare la prospettiva, abbiamo notato come nell’Istituto di Studi Libici di Tripoli (che conserva interviste a partigiani che hanno combattuto e si sono opposti per quasi vent’anni all’invasione italiana), di fatto, sono presenti interviste alle donne, ma sono marginalizzate all’interno dello stesso archivio, non sono trascritte, al contrario di quelle ai partigiani uomini e, tendenzialmente, non sono state raccontate o utilizzate come fonti per creare studi. In generale, il racconto della resistenza agli italiani da parte libica è ancora oggi prettamente dominato dagli uomini. Tuttavia, sappiamo che ci sono state delle combattenti libiche, le cui vicende in alcuni casi sono state raccontate da giornalisti non italiani, ma europei, che si trovavano in Libia al momento dell’invasione da parte dell’Italia.

Longhi dedica il suo memoir alle madri che crescono da sole i figli cosiddetti “meticci”, mentre Mengiste si concentra sulle donne in quanto strateghe e combattenti. Secondo lei, questa rilettura del passato coloniale, che pone in primo piano le figure femminili, può inserirsi in una prospettiva femminista contemporanea, poiché unisce maternità e militanza, due aspetti tradizionalmente contrapposti nella narrazione storica dominante, che ha sempre attribuito il primo alle donne e il secondo agli uomini, tanto nel mondo italiano quanto in quello etiope?

Certamente, penso che i due libri si parlino molto bene tra loro. Vittorio Longhi dedica in modo esplicito il suo libro alle donne che attraversano i confini, una definizione che mi sembra molto bella. Penso che questi due romanzi, così come anche recenti testi accademici, aiutino ad articolare delle riflessioni sul colonialismo meno dominate dagli uomini, tanto per quanto riguarda i colonizzatori, quanto coloro che alla colonizzazione si oppongono.

Per concludere, ha dei consigli di lettura o visione da suggerirci per approfondire i temi trattati in questa intervista?

Volentieri. Comincerei dal film Dahomey di Mati Diop, che è adesso nelle sale e parla della restituzione di 26 oggetti dal Museo del Quai Branly di Parigi al Benin, interrogandosi circa l’utilità dell’operazione: prima di tutto, chiedendosi se 26 oggetti siano tanti o pochi, se sia qualcosa da festeggiare o per cui, invece, indignarsi e dire che 26 oggetti non sono niente a fronte del patrimonio immenso del Museo del Quai Branly. Il film lascia parlare gli oggetti, lasciando a loro la riflessione, e trovo che sia molto interessante.

Per chi vuole approfondire la storia del colonialismo italiano, un compendio piuttosto agile è quello scritto recentemente da Valeria Deplano e Alessandro Pes, intitolato Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai nostri giorni uscito per Carocci nel 2024.

Per chi vuole, invece, approfondire aspetti post-coloniali, ho curato insieme a Gianmarco Mancosu e Donato di Sanzo L’Italia e il mondo post-coloniale, uscito per Mondadori nel 2023. Visto che abbiamo parlato di romanzi, un altro romanzo – ormai un po’ datato, ma secondo me molto bello – è quello di Gabriella Ghermandi, La regina di fiori e di perle uscito per Donzelli nel 2007. Gabriella è una musicista e scrittrice italo-etiope, ultimamente si sta concentrando molto sulla musica, per questo consiglio anche il suo album Maqeda, appena uscito, con influenze jazz molto interessanti.

Per approfondire

- Falcucci, Beatrice. “European Museology and Colonial Concord: Italy at the 1934 Expo Du Sahara in Paris.” Modern Italy 27, n. 3 (2022), pp. 239–58. https://doi.org/10.1017/mit.2022.24

- Falcucci, Beatrice. “Gli occhiali di Omar Al-Mukhtar.” Il lavoro culturale, 5 novembre 2020. https://www.lavoroculturale.org/gli-occhiali-di-omar-al-mukhtar/beatrice-falcucci/2020/

- Falcucci, Beatrice. “‘The Issue of the Mediterranean and the Colonies Has Now Moved to the Forefront of Cultural Life’: Curating Museums and Curating the Nation in Fascist Italy’s Colonies.” Modern Italy 25, n. 4 (2020), pp. 421-37. https://doi.org/10.1017/mit.2020.60

- Falcucci, Beatrice. “Un affare (anche) di famiglia: memorie del colonialismo nell’Italia del presente” From the European South 10 (2022), pp. 117-119. https://www.fesjournal.eu/

L’intervistatrice

Antonella Renzullo. Sono una mediatrice linguistico-culturale e una studentessa del corso di Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale presso l’Università degli Studi di Milano. Attualmente collaboro come volontaria con Progetto Aisha, associazione impegnata a contrastare la discriminazione e la violenza di genere, e faccio parte del Laboratorio Interculture della Casa delle Donne di Milano. Sono appassionata di anglistica, con particolare interesse per gli studi di genere e la letteratura post-coloniale.

Per citare questo articolo

Renzullo, Antonella. “Eredità (in)visibili: l’Italia coloniale in mostra,” Geolitterae. https://geolitterae.unimi.it/2024/12/03/beatrice-falcucci-italia-coloniale-in-mostra/